|

作者:荆其柱

荆氏家风与家教

-------从明清皇帝的赐碑说起

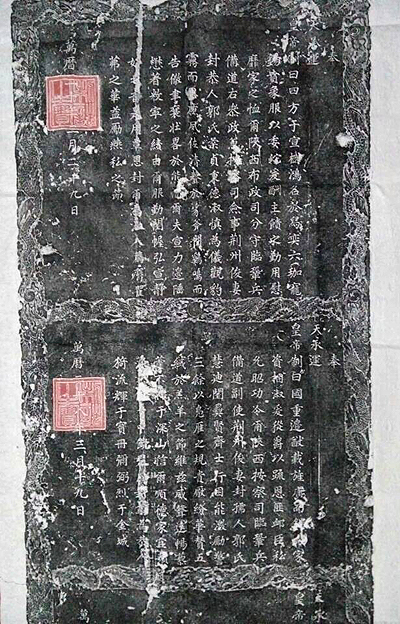

在山西临猗,县图书馆馆长荆富奎带我看了一块石碑,竟然是明万历皇帝给荆州俊夫人的诰命,三次诰命同铭刻于一块石碑上,从上到下的三个“制诰之宝”的大印,气魄非常。可惜的是上面二个诰命文字还清楚,最下面有些残了。

从上而下读:万历三十年二月二十九日,封其夫人郭氏为淑人,“柔贞秉德淑贤为仪恩封为淑人”,下面是万历二十八年三月十九日,封其因”慧迪闺彛、贤齐士行,激励警三,……封为恭人。”再下面的第三道赐封,因石残看不见了。石碑铭刻按时间顺序,下面的为起始,上面的为最高。

从网上查,洪武二十六年,重定命封赠职级“凡文官,应封赠祖父母、父母妻室者,照依钦定资格……正、从一品曾祖母、祖母、母、妻各封嶒一品夫人;正、从二品祖母、母、妻各封赠二品夫人;正、从三品祖母、母、妻各封赠淑人;正、从四品母、妻各封赠恭人;正、从五品祖母、母、妻各封赠易人;正、从六品母、妻各封赠安人;正从七品母、妻各封赠孺人……”

看来,荆州俊的夫人三次受封,应该是从“易人”始,历“恭人”到了“淑人”,到了三品,也是很高的级别了。

此时,我细细品读这道石碑上的文字,文字自然有那个时代的艰涩,总体意思是说她贤慧有德、支持夫君、维护家庭,有见有识,得识大体,艰苦卓绝,要给予嘉奖。

不用说,皇帝给她们御赐表彰,是因他们的亲人,竞竞业业地忠于职守,为国家做出了贡献,在给官员表彰提升之余,也想到了他们的家风家教,还有他们的亲人。这些明朝的皇帝也真让人有些敬服,他们不仅仅要真实的考查表彰为自己服务的官员,同时也想到了他们家人与父母也功不可没-----他们教育了自己的孩子,支持了自己的丈夫,维持着家庭,也是应该表彰的。看来嘉靖万历这些皇帝的管理,挺有特色,也是够“拼”的。那时的诰命夫人,能够享俸禄,但没实权。

立石碑表彰,自然是以皇帝的名义,以国家名义进行的重大公告,公告一方土地,公告一方民众,公告天下所有的府衙官军官民。在当时的通讯与信息环境下,这是十分重大的事情,受到诰命,也是莫大的至高荣誉。

煌煌之风,灼灼之金。无论是武陟、还是临猗的石碑,石碑上的每个字都比金子珍贵。

记得三年前在河南武陟时,也有二块大的石碑立在荆家庄外的荆氏墓地边,是万历前隔一代的嘉靖皇帝为荆应春的母亲御赐的碑。风吹日晒,雨水霜雪之下,石面已经残破,读之也是艰难了。大体是说她教导孩子有方,儿子有所作为,为国做了杰出的贡献,母亲也应该得到嘉奖。

武陟的荆应春,何许人也?嘉靖皇帝为其母亲赐碑呢?网上略有记载,说他是明嘉靖1538年的进士,名列三甲204名。他后来承担了许多重要的职务,其中最高的曾经做到江浙两省的财务主管,这自然是个重要的职务,历来天下税赋独有江浙。特别是元朝以后,明朝重整天下,用人用钱,能够在这个朝廷倚重的地方做财税工作,肯定是皇帝信任之极。

因为他做得好,皇帝要对他进行褒奖,不仅仅对他本人,也要对他的父母,意思是说,感谢你们啊,你们培养了一个好儿子,国家感谢你们,我也感谢你们。你们虽然不在朝廷之上,也要有一定的名誉与待遇,那个诰命,就是名誉同时也是待遇。待遇就是社会的地位,可能超越了当时的市县的官员,当时的市县官员遇上他们,可能要依级别先行恭礼呢!

临猗的荆州俊,何许人也?网上的文字就多了。荆州俊生于1560年,殁于1724或1725年,字章甫,号吁吾,猗氏(现临猗)人。

百度载,州俊少年时器度端庄,举止轩昂,深得祖父荆琨(曾任清水、武功、西宁等地训导、教谕)喜爱,尝以其名言“承家不在名位,而在不失其身;持身不在文誉,而在不愧于心”教之。

祖父临终时,嘱咐年少的州俊道:“每逢忌日,当以文章七篇焚奠。”州俊遵命,每祭祀文后,就以七篇文章附后焚烧。他年方二十,学业大成,尤工诗赋。入闱应试,一天竟完成七篇应试文章,收卷人惊讶,顿称其为“仙才”。

明万历七年(1579),荆州俊考取己卯科经元。万历十一年(1583),又考中癸未科进士,旋授长安令。考核评为上等,升为御史。

御史,是巡视督查方面的官员,大概是现下的中央纪检大员。他为人清正,杜门谢客,署无私交。遇事直言进谏。某权贵的孩子与其同年,欲私结于他,州俊避而远之。于是怀恨州俊,不久被外转为山东参议。

嗣后边患告急,为借才应变,经台省多次推荐,复起用州俊为辽左监兵,途中又改为宁夏临巩副使。万历三十九年(1611)二月,河套部骑入侵甘州之红崖、青湖等地,州俊率部卒喋血苦战,击退套骑,保其土地。周邻各镇守观望不救,事后又以败绩上奏朝廷反诬州俊,经查不实,未加处置。改为皋兰镇守,凡九年,洞悉边务。松山(甘肃皋兰县北二百余里)绵延近二千里,为北方屏障。时有酋长宾免父子盘据其中,经常入侵内地,州俊率军进剿,经过大小十七次战役,俘敌二万有余,大获全胜。以功累加左布政使,食正二品俸。

丁忧归,三年期满,起为庄浪(今甘肃平番县)监兵,不就。再起为甘肃巡抚,庙堂倚重,为西藩屏障。旋拜刑部侍郎。因病卒,敕谕祭葬,祀乡贤祠。

这些文字把荆州俊介绍得很清楚,看来荆州俊是个文才武备,廉政刚直,举止不阿的人才,他从长安令,做到了御史,又到了山东,辽北,文官做得武官也做得,难得的是他做得游刃有余,处处做得漂亮,处处都有政绩。后来就一直在西部从事剿匪,捍卫西部近二千里的边疆,任务之繁重可想而知,史载他率领大军出征十七次,俘敌二万余。能够镇守一方,他已经是朝廷之重臣了。由于他的才干,他的功绩,最高做到甘肃巡抚,正二品,做到左布政使的地位。

他长年在外,劳累奔波,家事自然无暇顾及,无法顾及不等于没有家事,但是皇帝体贴臣子心思,就想到了他的家人,给了他的夫人诰封,三次表彰直到淑人。

我把这块石碑拓印了一下来,做为荆氏家族的宝贵遗产,若再刊印家谱,当为录入增光。。

仅仅是明朝,皇帝对荆氏夫人就有三块石碑的表彰,于华夏之土地也是可观的荣誉了吧,观天下姓氏熙熙攘攘,有几个姓氏得到了皇帝的一而再而三的表彰呢?这些石碑是对他们的奖励,也是留下给荆氏家族的珍贵纪念,是一笔难以评估的精神遗产。

这些荣耀的获得十分不易。看荆州俊的故事,他从小从爷爷学习,爷爷过世时嘱他,以后祭祀之时,要带上七篇文稿奠祭-----爷爷致死都惦记着他的学业,而且死后也要看到他的文稿。看到此,我们就知道荆州俊的品德由来,才学的不凡。当他每年悻悻赶到爷爷墓前,上过祭文,再送上自己的七篇文稿焚之,苍天都能够看见他的孝悌、忠诚、才气、志气与未来。

有了武陟荆应春、临猗荆州俊的石碑,我自然就想问到另外一个荆氏名人荆道乾,是否也有皇帝御赐给他的石碑呢?

荆富奎告诉我,他也考查了这个事,石碑是有的,只是已经破碎了,还有几块残石。但是他的后代还在。希望我再去时,多走访一些,我自然愿意。当然我所记录的石碑数目上又增加了一块。

在临猗,荆道乾的名声至今如雷贯耳。他是当地半人半神般、被世人一直崇拜至今的人物。他的官做得最大,曾经做到安徽巡抚。

我在临猗时,听说由于有了他。就有了一个传说,”一世为官、十代拍砖”,是说他当了一辈子的官,没给自己的孩子和后代留下任何私产。也听说在临猗,自他以后,荆姓人家在当地有一种特殊待遇,平常官员家里有事鸣锣,可以鸣十三响,而荆家是可以鸣十四响的。别小看这一响,是朝廷特别赐于的嘉奖。

荆道乾生于乾隆年间,字健中,号南溪,临猗樊桥村人。年少之时已经闻名乡里,少年老成,乡里公认他少年聪明稳重,20岁为县诸生,而获得县上的口粮津贴。乾隆二十四年(1759年),中己卯科举人。乾隆三十一年(1766),以知县发湖南任麻阳县令,因绩优而转任东安,再转衡阳。在衡阳时,当地人素食粤盐,有粤商入楚,依历年惯例向道乾贿进一千两银,道乾力拒不受。

乾隆三十八年(1773),母丧返里丁忧。四十一年(1776),再赴湖南任慈利捕,严惩土豪。又补龙山县令。再署靖州时,值州灾荒,道乾设五厂发放仓谷,早晨以炮声为号,依次入厂买谷,杜绝了奸猾胥吏克扣哄抬等积弊。多方绸缪,博得各界赞誉。不久,调升芜湖道,离任时“关税赢余,悉以存公”。

乾隆四十七年(1782),迁甘肃、宁夏同知。觐见之日,大学士刘墉在乾隆帝面前称其为“第一清官”。不久又署肃州,又值玉禁素严(乾隆时期,严禁各类官员及他人到新疆和田私自采玉石)有商人使重金通融,道乾严拒。乾隆五十三年(1788),升安微池州知府。五十八年(1793)后,调凤阳,知安庆,又以优卓入觐。嘉庆元年(1796),简授山东登、莱、青诸道。旋升按察使。嘉庆四年(1799),转任江苏布政使。不久,升授安徽巡抚。

清大学士刘墉曾官任湖南巡抚,称赞他:“天下第一清官。”调任安庆为官时,朱珪是巡抚,尤其信任他,上书推荐他,擢拔为山东登莱青道,代理布政使。刘墉与朱珪是乾隆年间最为知名的权臣,得到他们的赞誉,也是不易。

道乾抚徽后,“益励清节”,于地方积弊陋习竭力整顿,不避嫌怨。嘉庆六年(1801),赴江宁监视乡闱,以劳疾甚,乞休于安庆。上谕准其解任调整,痊愈来京简用。嘉庆七年(1802)春,病卒于安庆,年72岁。

道乾临终,遗言不受馈赠,并嘱其兄无违己意。及病殁,僚属为其人殓,但见室内除布衾而外,别无长物,无不叹息流泪。及灵柩归,身后行李萧条。士民数百纷纷流涕罢市,前来送葬。敕赐祭葬如例。

道乾平素居官,率以俭素,无姬侍服食之好,处诸兄老,不离晨夕。谦谨躬和,众皆称颂。嘉庆十六年(1811),省人士公举入祀三立阁。

从这些记载中,我们可以看见荆道乾的人生轨迹,他生于清朝,少年时就因聪敏才学而得到县上的补给,他由学优而入仕,先在湖南的诸多小县城干起,后到甘肃,再到安徽。处处都有政绩处处留下名声,他死之时,家无长物。

如果能够看见他的石碑,我定会认真拍摄下来,以补荆氏家族的历史。

看见这些石碑止的文字,我不由想到了《荆王遗训》中的教诲之语,似乎是个印证,似乎是个传递,似乎是年年相守、矢志不渝的继承。冥冥之中,似有神助,荆王如有灵,应该欣慰矣。

近来,习总书记一再提及家风家教,俯视天下,如同荆氏家族一袭二千年,耕读为本、安守本分,文才武备,抵砺名节,以至于杰出人才频出而不绝者,天下实在是罕见。大概也是因为荆氏家族对家风的坚守,引起各个朝代文人雅士的高度评价,从南北朝以降,唐宋元明清,洋洋洒洒,汇聚了大江南北史家、学家、书家,官吏的赞誉与美评者,天下孰几?

我在写过《隐于荆氏家谱中的历史名人》一文中涉及到的仅仅是谱记中的前几位文化伟人----何承天、顾凯之,储光曦等等,发表于丹阳日报《文化副刊》,其后只是转入博客,并未大力张扬。即使如此,在我身边的文化友人已经注意到这篇文章,给我留言,已经认为这简直就是个横亘历史的奇迹,竟然会有这样的连续而美好的记载,竟然会有这样的编年,竟然有这样的连续,简直就是不可得的文化标本和文化建树,值得重视值得研究。并一再讲要继续下去,鼓励我把这些辑录成书籍出版。

其实我也有此念头。正如我所讲到的,对于荆氏家谱研究应该是多方面的,族谱的历史记叙方式是一,族谱的观念变化是二,族谱与家风家教的关系是三,家风与家教的传袭是四,历史上的名人还应再记,历史上的连亲与近姻也不能忘记,当然还会有其他,如文字风格啊,族谱名人的写作习惯与风格啊等等。

上次我遇到一位在中国影视界很有名望的老朋友,他对我说,你最好把这些事情再好好地整理一下,其他的都没有这个重要。“太难得的事情了,太稀罕的事情了。”他也是惊讶有加。

河南走过了,山西走过了,还有一些地方没有去过。那就都是荆氏族人走过的地方,迁移耕读、艰苦创业,教训子弟,出仕入相,为国为家,一代代的汗水、一代代的努力,许多是无名的,埋没的。

但一个家族就有一个家风,那些耸立起来的高峰,是家风孕育出来的,是家族引导出来的,家风之强悍,总会在各个方面显示出来。而成为历史上的一段独特而峥嵘。

我又想起了荆州俊的爷爷-----那个在临过世之时,嘱咐孙儿祭奠时要带上七篇文稿的故事。

“承家不在名位,而在不失其身;持身不在文誉,而在不愧于心”的道理何其深刻,何其淳厚,何其长远,读之品之,惠风习习,入心而入脑。

他把一段人间至理,传给了后代。

荆州俊之才,之学、之名,岂无来由乎?

荆道乾之廉、之名,之干才,岂无来由乎?

天地都有知。

|